Кавитация жидкости в гидросистемах. Что такое кавитация

- gidroadmin

- 14456

Под кавитацией понимается местное выделение из жидкости в зонах пониженного давления ее паров и газов (вскипание жидкости) с последующим разрушением (конденсацией паровых и смыканием газовых) выделившихся парогазовых пузырьков при попадании их в зону повышенного давления. Это разрушение пузырьков сопровождается местными гидравлическими микроударами большой частоты и высокого уровня ударных давлений.

Кавитация нарушает нормальный режим работы гидросистемы, а в отдельных случаях может вызвать разрушение ее агрегатов. Разрушительному действию кавитации подвергаются насосы, золотники, клапаны и прочие гидроагрегаты, причем это действие проявляется зачастую в очень короткое время. Так, например, наблюдаются случаи выхода из строя аксиально-поршневых насосов, происходящие в результате кавитационного разрушения (износа) распределительной пары и сопровождающегося недопустимого падения производительности за время работы от 20 мин до 1 ч.

Кавитация: что это?

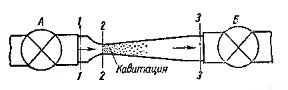

Наглядно это явленно можно продемонстрировать на простом устройстве (см рисунок). Вода или иная жидкость под давлением в несколько атмосфер подводится к регулировочному крану (вентилю) А и далее протекает через прозрачную трубку Вентури, которая сначала плавно сужает поток, затем еще более плавно расширяет и черев кран В выводит в атмосферу. При небольшом открытии регулировочного крапа п, следовательно, при малых значениях расхода и скорости жидкости падение давления в узком месте трубки незначительно, поток вполне прозрачен, и кавитация отсутствует. При постепенном открытии крана происходит увеличение скорости жидкости в трубке и падение абсолютного давления.

При некотором значении этого давления, которое можно считать равным давлению насыщенных поров (P абс2 = P н.п.) в узком месте трубки появляется отчетливо видимая зона кавитации, представляющая собой область местного кипения жидкости и последующей конденсации паров. Размеры золы кавитации возрастают по мере дальнейшею открытия крана, т. е. при увеличении давления в сечении 1—1, а, следовательно, и расхода. Однако, как бы при этом ни возрастал расход, давление к узком сечении 2--2 сохраняется строго ПОСТОЯННЫЙ! потому, что постоянно давление насыщенных паров.

Негативное влияние кавитации

В том случае, если эти процессы протекают вблизи от стенок ограничивающих каналов, последние будут подвергаться непрерывным гидравлическим ударам (бомбардировкам), которые вызывают местные разрушения стенок. Этому разрушению способствуют местные высокие температуры, развивающиеся в результате скачкообразности процесса и высокого уровня забросов давления. Указанные ударные действия частиц жидкости дополняются химическим воздействием на металл кислорода воздуха, выделяющегося из жидкости, а также воздействием электролитического характера.

Под действием высоких температур в присутствии кислорода воздуха происходит активное окисление (коррозия) контактирующих поверхностей. Происходящие при этом окислительные процессы усугубляются тем, что растворенный в жидкости воздух содержит почти в полтора раза больше кислорода, чем атмосферный воздух. Кроме того, интенсивность окислительных процессов повышается в результате разрушения под действием гидравлических микроударов окислительной пленки, которая в обычных условиях замедляет окисление металлических поверхностей деталей

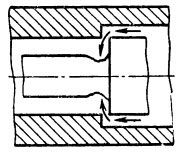

При возникновении кавитации в трубопроводах сопротивление их значительно возрастает, а пропускная способность соответственно уменьшается. При небольших сечениях трубопровода образуются газовые пробки и движение жидкостно-газовых фаз происходит чередующимися импульсами. Кавитация жидкости в насосах наступает при условии, когда жидкость при всасывании отрывается по тем или иным причинам от рабочего элемента насоса - поршня, лопасти, зубьев или прочих вытеснителей. Возможность отрыва зависит от вязкости жидкости и величины давления на входе в насос, а также от числа оборотов и конструктивных особенностей насосов. В частности, кавитация возникает, если давление на входе во всасывающую камеру насоса окажется недостаточным для обеспечения неразрывности потока жидкости в процессе изменения скорости дальнейшего ее движения. Предельно допустимым, с этой точки зрения, числом оборотов насоса является такое число, при котором абсолютное давление жидкости на входе в насос будет способно преодолеть без разрыва потока потери напора во всасывающей камере, обусловленные ее сопротивлением и силами инерции. В случае шестеренного и пластинчатого (лопастного) насосов к этим потерям добавляются потери, обусловленные центробежной силой, действующей на жидкость, вращающуюся вместе с ротором насоса.

Вильнер Я.М. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам.

Рейтинг: 4.97

Рейтинг: 4.97

Рейтинг: 4.8

Рейтинг: 4.8

Рейтинг: 4.78

Рейтинг: 4.78

Рейтинг: 4.76

Рейтинг: 4.76

Рейтинг: 4.74

Рейтинг: 4.74